把空气当作介质存储电能,让“靠天吃饭”的太阳能、风能发电都能稳定流畅地接入电网……这项新型储能技术如今正在快速落地。作为一家既手握国际领先的新型储能技术、又能自主研制关键装备、更可承建规模化超级工程的“全能型”企业,中储国能(北京)技术有限公司(下称“中储国能”)已登上胡润全球瞪羚企业榜,并在全国多地建成标杆性项目,正稳步推动自主创新技术走向全球市场。

“冷”技术催生“热”赛道

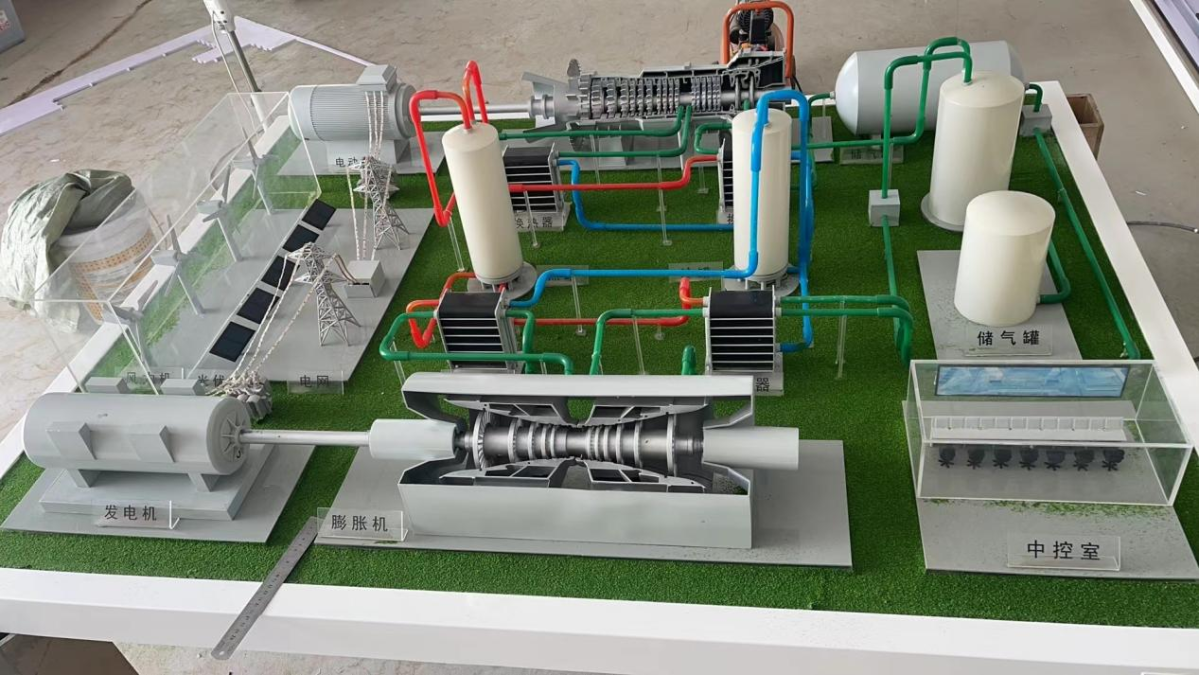

代表空气的彩灯依次通过压缩机、储气装置、膨胀机、发电机等装置并循环往复,就构成了一个类似充电宝的系统,接入光伏或风能电站……记者在今年链博会首设的创新链专区见到了中储国能先进压缩空气储能技术的系统模型。

中储国能总经理纪律告诉《经济参考报》记者,尽管成立于2018年的中储国能还是一家年轻的企业,但其核心技术源自中国科学院工程热物理研究所(下称“工程热物理所”)历经20余年的技术积淀。

“当时国内还没有科研机构涉足压缩空气储能,国外技术也尚不完善。”工程热物理所所长陈海生介绍,研发团队自2004年底开始攻关,获国家863计划等多个重大项目支持,取得一系列国际领先成果。“与国际上传统的压缩空气储能技术相比,工程热物理所的先进技术不仅突破了依赖化石燃料补燃、受地理条件限制、系统效率低三大技术瓶颈,而且突破了1-300兆瓦级全套核心关键技术,攻克了多级宽负荷压缩机和多级高负荷透平膨胀机技术、高效超临界蓄热换热器技术、系统全工况优化设计与集成控制技术等关键难题,创造性研制出一批高端核心装备,构建起了自主可控的技术及产业体系,不断提升性能的同时,也在不断降低建设成本。”

20余年间,随着我国能源转型进程提速,曾经“冷门”的新型储能技术不断变“热”。国家能源局数据显示,截至2024年底,全国新型储能装机达7376万千瓦,占全球总装机40%以上,我国新型储能规模已跃居世界第一。

中储国能先进压缩空气储能技术系统模型。(企业供图)

“作为新型储能技术之一,压缩空气储能技术具有长时大规模、单位成本低、寿命长、环保安全等优势,可实现电力系统调峰、调频、黑启动等多项功能,广泛应用于电网侧、电源侧及高耗能用户侧。”陈海生指出,长时大规模储能技术是构建新型能源体系的关键,随着可再生能源规模扩大,风光等新能源发电的间歇性、波动性对电网安全影响也越来越大,因此对于长时储能的需求将更迫切。“压缩空气储能在保障能源安全、提升电力系统稳定性等方面将发挥重要作用。”

“新”方案破解“老”痛点

作为工程热物理所科技成果转化的产业化公司,中储国能正在加速推广压缩空气储能技术,目前已在山东、河南、宁夏、江西等地启动多个示范项目,在建及规划项目超6000兆瓦。

“中储国能已具备百兆瓦级先进压缩空气储能系统研发、设计、核心装备制造、系统集成,以及电站投资和运营的全产业链能力。”纪律表示,这种全链条布局让企业在技术转化和项目实施中具备了独特优势。

近日,河南信阳300兆瓦先进压缩空气储能国家示范电站地下储气库开挖已完成50%施工量,标志着我国首个30万方量级大型储气设施建设取得重要阶段性进展。这座总储气容量相当于130个奥运会标准泳池的超级“空气充电宝”,已入选国家能源局第四批能源领域首台(套)重大技术装备,在我国压缩空气储能技术规模化应用进程中,具有开创性的技术价值和重大示范意义。

信阳项目部负责人向记者透露:“该电站地下储气库采用‘高效自流排水系统’和‘突破性超大洞径’设计,成功破解了行业多年的技术难题。”地下储气库因地质结构复杂易引发积水问题,一直是制约压缩空气储能项目安全建设及施工效率的核心痛点。针对这一难题,技术团队开创性设计了高效自流排水系统,通过科学规划储气库纵坡度、降低库内水位,从根本上解决了积水隐患,显著提升了系统长期运行的安全性和稳定性,为复杂地质条件下的储气库内排水系统建设提供了全新解决方案。

信阳项目还有一大亮点是在国内首次突破性开展15米超大洞径设计,这一创新设计使储气库的有效容积提升到30万立方米,较此前行业最大设计规模提升了300%。据初步测算,仅洞径扩大这一项创新,就使项目建设成本降低约2亿元,有利于技术规模化推广。

“高”成长打开“大”空间

2025年,中储国能成功入选胡润研究院发布的《2024胡润全球瞪羚企业榜》,该榜单列出了全球成立于2000年之后,最具成长性的高技术企业。

“压缩空气储能技术未来发展空间十分广阔。”陈海生介绍,2023年工程热物理所开发出“水下恒压压缩空气储能技术”,为海上风电、光伏等可再生能源大规模开发提供高效低成本储能支撑。工程热物理所、中储国能全面而多样化的新型压缩空气储能技术,为满足未来能源发展,已做了充分的准备。

“未来,随着各地压缩空气储能项目的推广应用,我们将基于我国不同地域条件、能源需求,开展更多具有开创性、定制化的工程设计,让压缩空气储能系统更好地因地制宜发挥其技术优势。”陈海生表示,“我们也将积极推动技术走出国门,把这一源自中国的先进储能技术推向国际市场,为全球能源转型和低碳发展贡献中国力量。”

1、“国际在线”由中国国际广播电台主办。经中国国际广播电台授权,国广国际在线网络(北京)有限公司独家负责“国际在线”网站的市场经营。

2、凡本网注明“来源:国际在线”的所有信息内容,未经书面授权,任何单位及个人不得转载、摘编、复制或利用其他方式使用。

3、“国际在线”自有版权信息(包括但不限于“国际在线专稿”、“国际在线消息”、“国际在线XX消息”“国际在线报道”“国际在线XX报道”等信息内容,但明确标注为第三方版权的内容除外)均由国广国际在线网络(北京)有限公司统一管理和销售。

已取得国广国际在线网络(北京)有限公司使用授权的被授权人,应严格在授权范围内使用,不得超范围使用,使用时应注明“来源:国际在线”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

任何未与国广国际在线网络(北京)有限公司签订相关协议或未取得授权书的公司、媒体、网站和个人均无权销售、使用“国际在线”网站的自有版权信息产品。否则,国广国际在线网络(北京)有限公司将采取法律手段维护合法权益,因此产生的损失及为此所花费的全部费用(包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、公证费等)全部由侵权方承担。

4、凡本网注明“来源:XXX(非国际在线)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,丰富网络文化,此类稿件并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

5、如因作品内容、版权和其他问题需要与本网联系的,请在该事由发生之日起30日内进行。